“Entre colmenas y caminos: una escuela que nace del hacer”Universidad Popular Villa de Soto.

- Categorías Noticias

- Fecha 2 de julio de 2025

En un rincón del noroeste cordobés, en Villa de Soto, se entreteje desde hace algunos años una experiencia, que fue constituida como respuesta sentida a una necesidad latente. No había, al principio, más que una intuición compartida: la certeza de que muchas personas vinculadas a la producción rural no encontraban lugar en las propuestas educativas existentes. Faltaba una escuela que no sólo enseñara técnicas, sino que dialogara con los saberes previos, los modos de vida y las expectativas reales de los productores de la zona.

En un rincón del noroeste cordobés, en Villa de Soto, se entreteje desde hace algunos años una experiencia, que fue constituida como respuesta sentida a una necesidad latente. No había, al principio, más que una intuición compartida: la certeza de que muchas personas vinculadas a la producción rural no encontraban lugar en las propuestas educativas existentes. Faltaba una escuela que no sólo enseñara técnicas, sino que dialogara con los saberes previos, los modos de vida y las expectativas reales de los productores de la zona.

Fue en 2018 cuando comenzaron a delinearse las primeras ideas que darían origen a la Escuela de Apicultura en Villa de Soto. Esta iniciativa surge de un entrecruzamiento de necesidades territoriales, diagnósticos participativos y saberes situados, a partir de una alianza estratégica entre el municipio local y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Programa Universidad Popular de Villa de Soto. El primer gesto fue escuchar: ¿qué conocimientos se necesitan en el territorio?, ¿cómo formar sin reproducir lógicas excluyentes?, ¿qué formato puede tener una propuesta formativa que se ancle en lo local y convoque genuinamente?

El enfoque pedagógico se pensó desde allí: desde el contexto, desde los cuerpos y trayectorias que la habitarían. Las clases debían ser accesibles, prácticas, sin el peso de una escolarización rígida, el primer paso fue diseñar una propuesta pedagógica que respondiera a ese contexto. No se trataba solo de replicar un modelo educativo tradicional, sino de construir una escuela capaz de dialogar con el perfil de productores de la región: adultos con escasa experiencia de cursado formal, pero con saberes prácticos arraigados, los docentes —productores en su mayoría— fueron elegidos no sólo por su formación técnica, sino por su capacidad de transmitir desde la experiencia. Esa fue una clave: formar con los pies en la tierra, desde la cercanía.

Con el tiempo, la propuesta fue tomando forma institucional. Se consolidaron acuerdos con provincia, municipios, comunas ; se habilitaron espacios específicos de formación y se creó un circuito que integra producción, logística y acompañamiento técnico.

La formación es gratuita, gestionada desde la Dirección de Educación, pero sostenida a través de alianzas interinstitucionales que aportan lo necesario: traslado, alojamiento, materiales, herramientas. Lo importante es que quien quiera formarse, pueda hacerlo. Y más aún: que al finalizar ese proceso, no se vuelva con un título a casa, sino con una posibilidad concreta de trabajo y producción.

Uno de los hitos significativos fue, en 2019, la conformación de la Cooperativa de Productores Apícolas, como resultado de este proceso educativo. Esta cooperativa se convirtió en una herramienta de organización y comercialización colectiva

Así, quienes egresan tienen la opción de sumarse a la cooperativa apícola local, como productores asociados. Esto no es casual, ni accesible al azar: es fruto de acuerdos concretos entre la Universidad Popular, las áreas de Educación municipales y la propia cooperativa. La escuela forma y la cooperativa recibe, acompaña, y crece también con esos nuevos aportes.

La cooperativa apícola cumple un rol fundamental en este entramado. No se limita a ser el destino final de los productores egresados, sino que actúa como núcleo articulador entre la formación y el trabajo. Es allí donde se concreta el paso del saber al hacer, del aula al circuito económico. La cooperativa no sólo garantiza mejores condiciones de comercialización —por escala, por posicionamiento, por acceso a mercados—, sino que fortalece la lógica asociativa como herramienta de sostenibilidad. En ella, los productores no están solos: se acompañan, se organizan, se protegen mutuamente frente a las lógicas extractivas del mercado.

No se trata sólo de enseñar a producir miel. Se trata de que la miel, como producto con marca de origen y valor agregado, se comercialice en otras condiciones. De que el productor no venda a pérdida ni dependa del precio que impone un gran comprador. Se trata de construir otra economía desde abajo, cooperativa, sostenida y territorial.

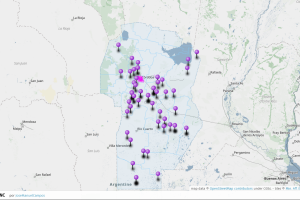

A la par, se acumula información: se elaboran listados de productores, se mapean circuitos, se identifican necesidades. Y desde allí se diseñan propuestas de formación, se arman vínculos con sectores productivos, se gestionan créditos, se acompaña la comercialización. Formación, organización y trabajo: ese es el triángulo virtuoso que guía esta experiencia.

El vínculo con la Universidad Nacional de Córdoba no se limitó a la etapa inicial. En 2021 se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias que permitió la apertura de la diplomatura en apicultura, con tres cohortes realizadas hasta la fecha. Esta articulación universidad-municipio-productores no solo legitima académicamente la formación, sino que permite actualizarla constantemente en diálogo con el sector productivo.

Además, la experiencia derivó en una regionalización del modelo. A partir de 2022, se comenzaron a implementar aulas móviles en localidades vecinas, con el compromiso de comunas y municipios de garantizar los traslados, y el diseño pedagógico adaptado a cada contexto. Esta estrategia permitió democratizar el acceso y consolidar una red regional de formación y producción.

Actualmente, en 2025, el desafío es proyectar hacia el futuro. Se está evaluando la continuidad de la diplomatura según los requerimientos del mercado apícola, al tiempo que se exploran nuevas formaciones vinculadas a otros sectores, como la producción de alfalfa, la construcción de cajones apícolas y, más recientemente, la producción caprina y la elaboración de queso de cabra. Todo esto en base a estudios territoriales que identifican demandas productivas locales y buscan generar trabajo genuino y sustentable.

La experiencia de Villa de Soto demuestra cómo una lectura situada del territorio, sumada a una articulación efectiva entre el Estado local, el sistema universitario y los productores, puede dar lugar a procesos educativos con verdadero impacto comunitario. Lejos de tratarse de una mera transmisión de contenidos, esta escuela construye saber, potencia redes y habilita otras formas de habitar y sostener el trabajo en el interior de la provincia de Córdoba.

En Villa de Soto, la Universidad Popular no solo forma apicultores o futuros queseros: fortalece comunidad, agencia colectiva, organización de base. Y eso, tal vez, sea la mejor definición de una escuela con raíces profundas y proyección futura.

También te puede interesar

Campaña “Voces por la Salud Mental”

Curso Mujeres emprendedoras: herramientas para emprender con perspectiva de género